6.Januar 2024

Quelle:Rosatom News

József Kóbor dr.

Stadtrat Pécs, Ungarn, Europaischer Ausschuss der Regionen, NTW

Zweifellos grenzt es an das Absurde, dass auf dem größten Umweltschutz-Weltkongress im Jahr 2023, der COP28, der größte Auftritt vom staatlichen russischen Nuklearriesen ROSATOM präsentiert wurde. Es ist noch absurder, wenn man bedenkt, dass dieses Unternehmen aufgrund des Krieges Russlands gegen die Ukraine theoretisch von der sogenannten „demokratischen Welt“ boykottiert wird. Oder etwa doch nicht.

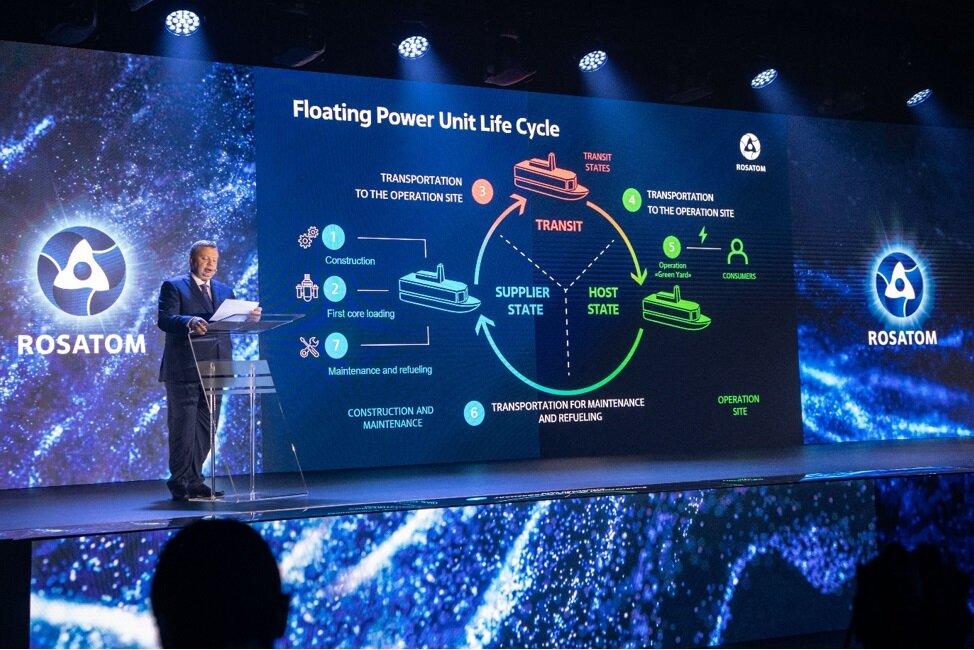

Die Small Modular Reactors (SMR), also die kleinen Leistungsreaktoren, sind sowohl für Rosatom als auch für die gesamte Welt so wichtig geworden, dass das staatliche russische Unternehmen kürzlich auf der Klimakonferenz der Vereinten Nationen (COP28) in Dubai ihnen einen eigenen Tag gewidmet hat – einen SMR-Tag. Darüber hinaus führt Rosatom Verhandlungen, schließt Vereinbarungen ab, entwickelt Projekte und erstellt Dokumentationen im Zusammenhang mit dem Bau von kleinen Leistungsreaktoren. Dabei werden auch die nuklearen Fachleute anderer Länder mit den kleinen Kraftwerken und ihren Betriebsmerkmalen vertraut gemacht.

SMR-Tag war eine der wichtigsten Veranstaltungen im Rahmen des COP28-Programms von Rosatom. Die Veranstaltung begann mit einer anschaulichen Multimediapräsentation, die den Bau eines kleinen leistungsstarken Kernkraftwerks auf dem Festland in Jakutien behandelte, das “sorgfältig” in das Ökosystem der Arktis integriert wird.

Die Gäste konnten virtuell das schwimmende Kernkraftwerk Lomonosov erkunden, das die Stadt Pevek auf der Tschuktschen-Halbinsel, die nördlichste Stadt Russlands, mit elektrischer Energie und Wärme versorgt. „Ich bin sicher, dass die kleinen leistungsstarken Kernkraftwerke von Rosatom eine effiziente und umweltfreundliche Wahl für Länder darstellen, die aus verschiedenen Gründen zuvor nicht an ihre eigene nukleare Energieerzeugung gedacht haben“, sagte Alexey Likhachev, der Generaldirektor von Rosatom, in seiner Videobotschaft an die Teilnehmer des SMR-Tages. Die russischen kleinen leistungsstarken Kernkraftwerke sind auch für andere Länder interessant.“

Die Parteien werden die Möglichkeiten prüfen und den Standort des Festland-SMR, die Konfiguration des Kraftwerks sowie die für Bau und Betrieb erforderliche Infrastruktur untersuchen und das optimale Umsetzungsmodell für das Projekt auswählen.

Dies alles hörend, erinnert sich ein Fachmann, der seit Jahrzehnten in der Atomindustrie tätig ist, an den alten Witz: Für ein Neugeborenes ist jeder Witz neu. Denn das, was ROSATOM hier zum Thema SMR präsentiert hat, ist eine Geschichte von über 60 Jahren, die wirklich nur für die „Neugeborenen“ und Laien etwas Neues hätte sein können. Die IAEA versuchte bereits seit 1960, dies der Öffentlichkeit zu „verkaufen“. Es handelt sich um die zivile Anwendung dieser kleinen Atomreaktoren, die von den Atommächten für den Antrieb ihrer strategischen Atom-U-Boote und Flugzeugträger entwickelt wurden. (Auch für Eisbrecherschiffe der Sowjetunion bzw. Russlands, dies kann als zivile Nutzung bezeichnet werden).

In Wirklichkeit ist jedes bisherige Projekt, in dem versucht wurde, SMRs für zivile wirtschaftliche Zwecke zu nutzen – bei dem Rentabilität, Sparsamkeit und die versprochenen niedrigen Betriebskosten zählten – gescheitert. Der Atomreaktor wurde bereits vor 50 Jahren von dem einzigen atomgetriebenen Frachtschiff der USA demontiert und auf Diesel umgestellt. Kanadische atomáre Heizungswerke wurden auf Gas und Öl umgestellt. Von den geplanten atomgetriebenen Lokomotiven, Lastwagen, schweren Nutzfahrzeugen, Meerwasserentsalzungsanlagen, Elektrolyseanlagen und industriellen Wärmeerzeugungseinheiten wurde nichts. Obwohl alle 10 Jahre mindestens einmal ein Atomunternehmen mit solchen Plänen auftrat, wurden sie nie von der Geschäftswelt akzeptiert.

Derzeit gibt es also das aufwändig präsentierte schwimmende Atomkraftwerk Lomonosov, dessen Schleppen durch der Ostsee internationale Proteste ausgelöst hat – die anderen gehören nur zur Kategorie der Visionen, so wie es bei den früheren der Fall war.

IAEA traumt auch – und leider, EU spielt damit

Die IAEA veröffentlichte vor der COP28-Konferenz einen Bericht mit dem Titel „Nuclear Technology Review – 2023“, der die wichtigsten Ereignisse und Trends des Jahres 2022 präsentiert und von den Experten der Agentur als wegweisend für die zukünftige Entwicklung der globalen Atomindustrie betrachtet wird.

Wir konzentrieren uns auf die bedeutendsten und interessantesten.

Zunahme der nuklearen Kapazität

Die IAEA hat ihre Prognose für die Entwicklung der globalen Atomindustrie in den letzten zwei Jahren erhöht. Gemäß der optimistischen Prognose könnte die installierte Kapazität der Atomkraftwerke weltweit bis 2050 873 GW erreichen. Dies wäre um 10 Prozent höher als der im letzten Jahr prognostizierte Wert. Dadurch könnte der Anteil der Kernenergie am globalen Energiekorb von derzeit 9,8 Prozent auf 14 Prozent steigen. (Das war etwa so bevor Chernobyl-GAU) Um diese Prognose zu realisieren, ist eine umfassende Umstellung auf den Langzeitbetrieb erforderlich, was die Verlängerung der Lebensdauer bestehender Reaktoren und den Bau von etwa 600 GW neuer nuklearer Produktionskapazitäten in den nächsten 30 Jahren bedeutet.

Es ist ziemlich schockierend, dass die UN-Organisation, deren Hauptaufgabe der Schutz der nuklearen Sicherheit sein sollte, die systematische Verlängerung der Betriebsdauer alter, abgelaufener Atomreaktoren unterstützt, was offensichtlich eine Erhöhung des Risikos bedeutet und im Übrigen den früheren Grundsätzen der IAEA widerspricht!

Und natürlich, die Rosatom trägt erheblich dazu bei, dieses Ziel zu erreichen. Das staatliche Unternehmen baut in sieben Ländern 22 Kraftwerksblöcke. Das Projektportfolio umfasst insgesamt 33 Einheiten in 10 Ländern. Das staatliche Unternehmen hat in 18 Jahren 18 Hochleistungsblöcke gebaut, davon neun außerhalb Russlands. In diesem Jahr wurde Brennstoff an das im Bau befindliche Akkuyu-Kernkraftwerk in der Türkei und das Ruppur-Kernkraftwerk in Bangladesch geliefert.

Interessant ist, dass die IAEA kein Wort über das ebenfalls in Betrieb genommene belarussische Atomkraftwerk Astrawetz verliert – vielleicht nicht zufällig, denn es gibt ernsthafte technische Probleme mit den neuen VVER-2000-Reaktoren. Diese Reaktoren sollen auch von dem ungarischen Paks2-Projekt übernommen werden.

Studie zufolge behindern die Schwierigkeiten bei der Finanzierung nuklearer Projekte den Bau neuer nuklearer Kapazitäten. Es gibt jedoch “positive” Entwicklungen, so wurde die Kernenergie im Jahr 2022 in die nachhaltige Finanztaxonomie der Europäischen Union und anderer Länder aufgenommen.

Was ist Taxonomie? Taxonomie ist ein Steuersystem, das in diesem Fall bedeutet, dass Atomenergie und Erdgas als „umweltfreundlich“ betrachtet werden, um den vollständigen Ausstieg aus Kohle und Öl zu ermöglichen, und gleichzeitig die Ziele zur Reduzierung von CO2-Emissionen zu erreichen. Dies wäre die Grundlage für das EU-Programm zur Entwicklung einer grünen Wirtschaft, den Green Deal. Dahinter stand eine formelle Atomkoalition: Frankreich unter Macron, Ungarn unter Orbán, Tschechien, Polen – vor allem jedoch Russland unter Putin, für das sowohl Atomenergie als auch Gas ein riesiges Geschäft gewesen wären.

Natürlich haben viele dagegen protestiert. Grüne, Fachverbände. Ich – als ungarischer Stadtratsmitglied, Mitglied des Europäischen Ausschusses der Regionen und Mitglied von Nuclear Transparency Watch (NTW) – habe den Fall im Dezember 2021 zur Plenardebatte vorgelegt. Das Europäische Parlament hat die Taxonomie abgelehnt. Trotzdem hat die Europäische Kommission am 31. Dezember 2021, in der Silvesternacht (!!), die Taxonomie durchgedrückt. Zu diesem Zeitpunkt sammelten sich bereits russische Panzer an der ukrainischen Grenze. Was danach geschah, weiß jeder.

Kleinkernkraftwerke

Eine aktuelle Trends, die von der IAEA identifiziert wurde, ist das Interesse an kleinskaliger nuklearer Energieerzeugung. „Kleinkernkraftwerke werden voraussichtlich zusammen mit wassergekühlten Hochleistungsreaktoren den Großteil der Kapazitätserweiterungen in den nächsten drei Jahrzehnten ausmachen“, heißt es im Bericht. natürlich in Zusammenarbeit mit der Förderung von Rosatom-Projekten..

Rosatom hat das weltweit erste schwimmende Kernkraftwerk, das Lomonosov-Akademiker-Schwimmkraftwerk, in Betrieb genommen und begonnen, die Umsetzung von drei weiteren Projekten für kleine schwimmende Kernkraftwerke zu starten. Die ersten vier schwimmenden Kernkraftwerke versorgen die Stromversorgung des Baimsky Mining and Processing Complex. Das zweite wird ein kleines Festlandkernkraftwerk in Jakutien sein.

Darüber hinaus arbeitet Rosatom am Bau eines kleinskaligen Kernkraftwerks, das auf dem Shelf-M-Reaktor basiert, zur Energieversorgung des Sovetskaya Gavan und der benachbarten Gebiete. Insgesamt hat Rosatom etwa ein Dutzend Pläne für die Entwicklung von Kleinkernkraftwerken in verschiedenen Entwicklungsstadien. Rosatom verhandelt aktiv mit verschiedenen Regierungen, insbesondere mit der Mongolei und Myanmar, über den Bau kleiner Kernkraftwerke.

Der Bericht besagt, dass modernisierte Versionen wassergekühlter Reaktoren zunehmend in Betracht gezogen, untersucht und gebaut werden, um schrittweise moderne, effizientere, halbgeschlossene oder “geschlossene” ! Brennstoffzyklen einzuführen. (Ein geschlossener Brennstoffkreislauf ohne Abfallproduktion existiert nicht !)

„In der Russischen Föderation laufen konzeptuelle Forschungen zu innovativen wassermoderierten Reaktoren mit überkritischen Kühlmittelparametern, einschließlich schneller neutronischer Anwendungen. Die neuesten Entwicklungen konzentrieren sich auf kleine modulare Varianten mit Schwerpunkt auf verbesserter nuklearer Sicherheit, nuklearer Schutzausrüstung, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeitsparametern.“ Darüber hinaus befindet sich die Entwicklung des spektral gesteuerten VVER-S-Reaktors von Rosatom in einem fortgeschrittenen Stadium.Unter den vielversprechenden Technologien werden auch Salzbadreaktoren genannt.“

Rosatom entwickelt auch in diesem Bereich, jedoch nicht für Energiezwecke. Das Ziel der Forschung ist es, die Transmutation von Minor Actiniden zu testen, um niederaktivere Spaltstoffe herzustellen. Dieser Salzbadreaktor soll 2030 in Betrieb genommen werden.

Bemerkung: nicht niederaktivere, sondern vielleicht kürzer lebende Isotopen (und nicht Spaltstoff, sondern Abfall) kann mit Transmutation erzeugt werden, aber nur mit sehr schlechtem Wirkungsgrad.

„Der Bericht widmet ein eigenes Kapitel den schnellen neutronischen Reaktoren.“

Weltweit gibt es fünf schnellneutronen-gekühlte Natriumreaktoren. Einer in China, einer in Indien und drei in Russland. Rosatom plant auch den Bau des BN-1200-Schnellneutronenreaktors mit 1200 MW elektrischer Leistung. Der erste Beton für den BN-1200 soll laut den Plänen im Jahr 2027 in den Blockkörper gegossen werden.

„Technologien, die flüssige Metallkühlmittel verwenden, erfreuen sich zunehmender Aufmerksamkeit. Rosatom ist hier führend und baut weltweit als Erster den experimentellen Demonstrationsreaktor BREST OD-300 mit 300 MW elektrischer Leistung.“

Die charakteristische Eigenschaft der Schnellneutronentechnologie ist, dass die Reaktoren bei hohen Temperaturen im gespannten Betriebsmodus mit einem hohen Risiko arbeiten. Kühlung mit Flüssigmetalle. Am wichtigsten ist jedoch, dass sie Plutonium produzieren, das sowohl für Atomwaffen als auch für nuklearen Brennstoff geeignet ist. Genau aus diesem Grund wurden sie nicht gefördert und sogar verboten, sich zu verbreiten. Frühere Versuche in Deutschland, Frankreich, Schweden und sogar in der Tschechoslowakei und Rumänien (!!) scheiterten. Es ist wirklich schockierend, dass diese aus sicherheitstechnischer Sicht äußerst gefährliche Technologie jetzt wieder propagiert wird.

Die anderen Anwendungen der Atomenergie

Wie im Bericht erwähnt, besteht das größte Interesse an den nicht stromerzeugenden Anwendungen der Reaktortechnologien in der Wärmeerzeugung – allein oder in Verbindung mit Elektrizität (Fernheizung und Wärmeversorgung für Industrieunternehmen), Entsalzung von Meerwasser und Wasserstoffproduktion. Rosatom befasst sich auch mit diesen Bereichen und führt Entwicklungen durch. Das schwimmende Kernkraftwerk Lomonosov in Tschukotka versorgt die Stadt Pevek auch mit Wärme.

„In dem Akkuyu Kernkraftwerk wird eine von Rosatom entworfene und installierte Entsalzungsanlage für die Bedienung der Reaktoren sowie zur Deckung des Bedarfs an Trink- und Löschwasser installiert.“

Am Kola Kernkraftwerk ist die Inbetriebnahme einer experimentellen Anlage zur Wasserstoffproduktion durch Elektrolyse geplant. Darüber hinaus entwickelt Rosatom ein Projekt für eine Anlage mit einer jährlichen Wasserstoffproduktionskapazität von etwa 110.000 Tonnen, die mit einem 200 MW Hochtemperatur-Gasgekühlten Reaktor und einer chemischen Technologie arbeitet. Die erste Einheit wird voraussichtlich 2032 in Betrieb genommen.

Natürlicher Uran

Die Experten der NAÜ – unter Berufung auf globale Prognosen – schätzen, dass die Nachfrage nach Uran in den nächsten fünf Jahren von jährlich etwa 160 Millionen Pfund Uranoxid auf etwa 190 Millionen Pfund steigen wird. „Aufgrund der erwarteten weiteren Steigerung der Spotpreise für den Uranmarkt werden die Beschaffungsabteilungen der Kernkraftwerke voraussichtlich den Vorzug für den vorzeitigen Erwerb von Uranerzkonzentrat geben und erneut langfristige Verträge mit Uranlieferanten abschließen. Dies könnte zu einer weiteren Steigerung des sofortigen Uranpreises führen, der laut Prognosen bis 2027 auf 65 USD/Tonne steigen wird, verglichen mit dem bisherigen Preis von 52 USD/Tonne – so der Bericht. Die Realität übertrifft bereits die Erwartungen: Am 4. Dezember 2023 lag der Spotpreis für Uran bei 81,45 USD/Pfund.

„In den nächsten fünf bis zehn Jahren werden voraussichtlich neue Uranminen eröffnet, darunter in Australien, Brasilien, Kanada, Mauretanien und Namibia. “

Und nicht nur dort. In Europa kennen wir mindestens zehn neue Uranbergbauprojekte. Im Südwesten Ungarns soll der Uranabbau in der Nähe der Stadt Pécs wiedereröffnet werden, in Deutschland gibt es das ehemalige Wismut-Projekt in Elbtal..

Die geplante Produktionskapazität dieser neuen Einrichtungen wird jedoch nicht ausreichen, um den derzeitigen Mangel an Versorgung zu decken, der derzeit aus sekundären Quellen gedeckt wird. In dieser Hinsicht wird in den kommenden Jahren voraussichtlich die Uranexploration zunehmen, einschließlich herkömmlicher und nicht herkömmlicher Standorte“, geben die NAÜ-Experten an.

„Rosatom entwickelt auch Standorte und führt Erkundungsarbeiten in Russland und Kasachstan durch und startet Projekte in Tansania und Namibia.“ (Und in Ungarn !)

Quelle:Rosatom News

József Kóbor dr.

Stadtrat Pécs, Ungarn, Europaischer Ausschuss der Regionen, NTW

ORF 1 Mittagsjournal 7.3.2017 Die Paks-Förderung ist laut EU-Kommission legal:

„Das Atomkraftwerk Paks in Ungarn darf ausgebaut werden. Das hat die EU-Kommission gestern nach einer längeren Prüfung so entschieden. Die ungarische Regierung will mit Hilfe eines Milliardenkredits aus Russland dort zwei neue Atomreaktoren bauen lassen. Aus Sicht der EU-Kommission ist das mit den EU-Regeln vereinbar.

Doch aus Österreich kommt Widerstand: Umweltschutzorganisationen wie Global 2000 kritisieren das Projekt scharf, und die Bundesregierung hat eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof angekündigt.“http://oe1.orf.at/player/20170307/464330

Bericht über die Atommüll-Konferenz in Budapest, 15.12.2016, von Paula Stegmüller![]()

Die eintägige Konferenz wurde vom „Joint Project – Nuclear Risk&Public Control“, Österr. Ökologieinstitut und dem „Energiaklub Ungarn“ veranstaltet. Sie fand in einem hübschen kleinen Palais, nicht weit vom Hauptbahnhof, statt.

Weiterlesen...

Den Fokus der Konferenz bildete die EURATOM-Richtlinie 2011/70 zum Atommüll-Entsorgungs- und Lagerungsmanagement und wie diese von den einzelnen EU-Mitgliedsstaaten befolgt bzw. umgesetzt wird.

Die Richtlinie verlangt von den Mitgliedsstaaten, bis August 2015 ein nationales Programm für die Atommüll-Endlagerung zu erstellen. Dieses nationale Programm soll den Zeitplan und Rahmen für die einzelnen Schritte beinhalten, die für die technische Endlagerung der abgebrannten Brennstäbe und des radioaktiven Abfalls notwendig sind. Transparenz und öffentliche Beteiligung sind dabei gefordert.

Gabriele Mraz listete in ihrem Referat die zahlreichen Probleme auf, die sich im Zuge der Erstellung der nationalen Programme ergaben: Im September 2015 lieferten erst 16 Mitgliedsstaaten ihr Nationales Programm an die Europäische Kommission ab – bis Dezember 2016 sind immer noch 6 Staaten säumig – neben Kroatien, Tschechien, Italien, Lettland, Portugal auch Österreich. Insgesamt rügt die Kommission viele Länder nicht nur wegen ihrer Verspätungen, sondern auch bezüglich ihrer unverbindlichen Entwurfsversionen.

Die Lagerung von hoch- bis mittelradioaktivem Abfall ist nicht nur ein jeweils nationales Problem, wie es in manchen Programmen dargestellt wird, sondern hat ja auch grenzüberschreitende Auswirkungen auf die Umwelt. Auf EU-Ebene ist für Programme wie etwa die Nationalen Entsorgungsprogramme eine Öffentlichkeitsbeteiligung, auch grenzüberschreitend, vorgesehen, und zwar mittels des Instruments der Strategischen Umweltprüfung (SUP, auf Englisch SEA „Strategic Environmental Assessment“, geregelt in der SUP-Richtlinie 2001/42/EC). Nach Meinung von Antiatom-NGOs, unabhängiger ExpertInnen und einigen EU-Staaten sollten diese SUPs verpflichtend für alle Mitgliedsstaaten durchgeführt werden, die nationalen Programme sollten der Öffentlichkeit zugänglich sein, um dann beschlossen und nach einem Zeitplan umgesetzt werden. So die Forderung der Veranstalter – doch die Europäische Kommission und einige Mitgliedsstaaten sehen die Notwendigkeit von einer SUP nicht, sondern halten Umweltverträglichkeitsprüfungen für ein jeweils einzelnes Vorhaben für ausreichend, die jedoch keine Mitsprache am zugrundeliegenden Konzept ermöglichen.

Die Frage, welche Konsequenzen es für einen Mitgliedsstaat hätte, wenn er sein nationales Programm später abändert oder wenn er die veranschlagten und geforderten Bedingungen bei der Implementierung nicht einhält, bleibt offen.

Interessant ist, dass das ursprüngliche Verbot, Atommüll in ein Nicht-EU-Land auszulagern, nun gefallen ist. Der Mitgliedsstaat behält jedoch die Letzt-Verantwortung für eine sichere Lagerung des exportierten Abfalls. Wie das allerdings in der Praxis durchführbar ist, bleibt ebenfalls offen. Bisher hat sich aber ohnehin noch kein Land gemeldet, das Atommüll importieren möchte.

Ausnahme ist Russland. Darüber referierte Vladimir Slivyak von Ecodefense Russia aus Moskau. Rosatom als größte russische Atombehörde nimmt abgebrannte Brennstäbe von bestimmten Reaktoren zur Wiederaufbereitung zurück. Ein Trockenlager in Sibirien stapelt über 20.000 abgebrannte Brennstäbe – unter anderem aus der Ukraine. Im Endlager in der Atomanlage Mayak, die seit 1957 durch eine Explosion hochradioaktiv verstrahlt ist , wird radioaktiver Abfall seit vielen Jahren – großteils illegal – in kleinen „technischen“ Seen und Flüssen abgelagert. Auch Deutschland wollte abgebrannte Brennstäbe nach Mayak schicken, wovon sich jedoch die deutsche Regierung 2010 zurückzog, nachdem Aktivisten und NGOs wegen der katastrophalen Umwelt- und Sicherheitslage in Mayak heftig Protest einlegten. Im Dorf Mayak leben heute nur mehr 100 Menschen, die alle aufgrund der sehr hohen Radioaktivität krank sind. Rosatom übernimmt dafür jedoch keine Verantwortung und siedelte die Menschen auch nach dem Unfall nicht aus. Mayak wird heute als „Nationalpark“ geführt.

Ungarn hat seit 2004 mit Russland ein Abkommen, abgebrannte Brennstäbe aus PAKS dort wiederaufbereiten zu lassen. Der neuartige Brennstoff von den geplanten Reaktoren PAKS 2 kann dort nicht wiederaufbereitet werden. Derzeit geht man von der Errichtung eines Zwischenlagers zwischen zwei Reaktoren von Paks 1 und 2 aus – was jedoch platzmäßig ein Problem darstellt. Auch der Export nach Russland wurde z.B. bei der Anhörung in Wien zu Paks II genannt. Die Untersuchungen dazu sind noch nicht abgeschlossen. Die ungarische Referentin Zsuzsanna Koritár vom Joint Project/Energiaklub Ungarn beklagt den Mangel an Transparenz und Mitsprachemöglichkeit bei den Entscheidungen zur Atommüll-Problematik, wie es die EU-Richtlinie 2011/Art.10 eigentlich vorsieht. Es wurden nur die Gemeinden in unmittelbarer Nähe von Nuklearanlagen beigezogen. Noch dazu hat die ungarische Regierung durch eine Novelle des Atomaufsichtsgesetzes Ende 2016 beschlossen, dass sie nun das Genehmigungsrecht für nukleare Anlagen habe. Damit wird die nationale ungarische Atomaufsichtsbehörde zur Handlangerin der Orbán-Regierung. (Es ist anzunehmen, dass die EU das nicht akzeptieren wird.)

Der Generaldirektor für Nukleare Energie, Sicherheit und ITER der EC Brüssel, Massimo Garribba, sieht die Verpflichtungen und Zielsetzungen der nationalen Nuklear-Managementprogramme als große Herausforderungen für die Mitgliedsstaaten und zeigt auf, dass noch sehr viel ungeklärt und ungelöst ist. Er beschwört die Mitsprachemöglichkeit der Bevölkerung bei den nationalen Programmen als demokratisches Grundrecht – was aber von den Teilnehmern als eine unrealistisch kritisiert wird.

Unser Resümee zu dieser Konferenz fällt ambivalent aus:

- Inhaltlich viel Negatives: 1) Die Erkenntnis, dass Atomindustrie und demokratische Rechte nicht zusammenpassen und 2) Die Endlagerung von Atommüll ist alles andere als gelöst – es bestehen nicht einmal nachhaltige Konzepte der betreffenden Staaten für ihre Atommüll-Endlagerung. Die EU scheint machtlos zu sein.

- Persönlich viel Positives: Erstens konnten wir neue Kontakte knüpfen – nach D, BG und H, und zweitens trafen wir engagierte Menschen, die uns Mut zum Weiterkämpfen machen.

Gabriele Mraz, Patricia Lorenz, Massimo Garribba, Budapest

Präsentation der Referate in englischer Sprache unter http://www.joint-project.org/

Weniger zeigen

22. Dezember 2015

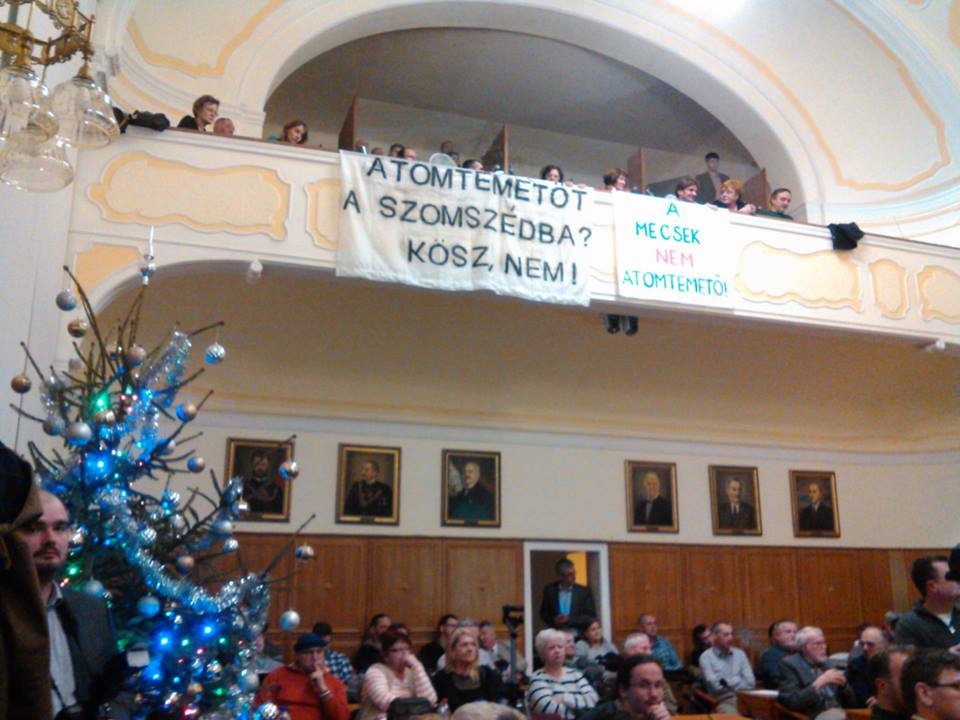

Es gelang ein Durchbruch: Wir konnten eine plenare Anhörung im Stadtrat von Pécs (Südungarn ) zum geplanten Atommülllager durchsetzen. Viele Menschen waren anwesend. Joseph Kobor war der Sprecher.

September 2015, József Kóbor

SITUATION in UNGARN

Demonstration in Pécs, Hauptplatz (Széchenyi-Platz), Plakataufschrift: Atomfriedhof in Nachbarschaft? Nein, Danke! (Credits: József Kóbor)

September 2015, József Kóbor

Weiterlesen...

Das AKW Paks besteht aus 2 Blöcken mit je 2 Reaktoren der Type VVER 440 russischer Bauart, erbaut von 1979 bis 1984. Die ursprüngliche Leistung von 440 Megawatt wurde auf 500 MW erhöht. Einen schweren Zwischenfall gab es 2003, als sich ein Reinigungstank (hergestellt von Siemens Framatome) überhitzte und eine große Anzahl von Brennstäben zerbrach. Die Russen lösten das Problem und transportierten die Brennstabstücke erst vor etwa 1-2 Jahren nach Russland ab – höchst geheim und möglicherweise per Flugzeug.

Das Problem von gebrauchtem Kernbrennstoff wurde nie wirklich gelöst. Offiziell hieß es (zu sozialistischer Zeit), die Sowjets (die Russen) würden die gebrauchten Brennstäbe von Ungarn zurücknehmen, während Ungarn im Gegenzug Uran („Yellow Cake“) von der Uranmine in Pècs nach Russland liefern würde. Man sagte, dies sei ein einfaches Gegengeschäft.

Die erste Kernbrennstoffkrise trat gleichzeitig mit dem Zerfall der Sowjetunion 1991 ein: die gebrauchten Brennstäbe wurden per Bahn aus Russland zurückgeschickt. Die Betreiber des AKWs Paks zwangen die ungarische Regierung, einen außerordentlichen Geldbetrag für ein Zwischenlager auf dem Gelände des AKWs flüssig zu machen und dann nach einem Endlagerung zu suchen.

Das AKW Paks liefert ca. 40-50% der ungarischen Stromversorgung. Offiziell heißt es, dies sei die billigste Option, da externe Kosten nicht einkalkuliert sind und ebensowenig die Alterungskosten und die Abschreibung von Kapitaleinlagen. Die ursprünglichen Investitionskosten wurden nie genau bekannt.

In Ungarn gab es immer eine sehr starke und traditionell „nationalistische“ Atompropaganda. Sie stützt sich auf den Namen einiger exzellenter Physiker (Lev Szilard, Edward Teller, Eugen Wigner, etc.), die Ungarn vor dem 2. Weltkrieg verlassen mussten (wegen antisemitischer Gesetze) und am Manhattan-Projekt in den USA arbeiteten.

Die Betriebsverlängerung des AKWs Paks wird von allen politischen Parteien befürwortet (die anti-atom-LMP unterstützte die Entscheidung nur unter der Bedingung, dass der Anteil erneuerbarer Energie erhöht wird) – das Laufzeitende wurde erst mit 2032- 2037 festgelegt.

Die traditionellen politischen Parteien sind in Ungarn Befürworter der Atomkraft. LMP („Politik kann anders sein – die Grüne Partei Ungarns“) kam als erste Anti-atom-Grüne Partei 2010 mit 7,2% ins Parlament. Die rechte Fidesz-Partei gewann die absolute Mehrheit. Diese macht eine nationalistische und populistische Politik, viel Demagogie, eine neue antidemokratische Gesetzgebung und ein einseitiges Wahlgesetz. Traurig, aber interessant: sie benützen Ausdrücke von Globalisierungsgegnern, die von den Grünen in den 1990er Jahren verwendet wurden. Aber in Wirklichkeit geht es ihnen um monopolistischen Kapitalismus.

Traditionelle linke Parteien und Gruppierungen sind unglaubwürdig, reichen vom Postkommunismus bis zum Neoliberalismus. Bajnai, der Premier der Sozialisten von 2008-2010, wollte 2013 als selbsternannter linker Oppositionsleiter die grüne LMP übernehmen, und als dies nicht gelang, versuchte er die LMP aufzulösen. Die LMP kam 2014 mit 5.3% ins Parlament.

Der Orbán-Putin Pakt (Jänner 2014) spielt ein sehr teures Spiel:

•„Ungarn muss ein Energie-Exporteur sein.

• Ungarische Energie muss die billigste in Europa sein und

• Ungarn muss das konkurrenzfähigste Land sein“.

Das sind die ideologischen Schlagworte für die Bevölkerung. Sinkende öffentliche Kosten für Elektrizität, Gas (russischer Import!), Wasser, Abfallwirtschaft (ca. 10-15%) stellt die Öffentlichkeit zufrieden – aber nichts wird für Effizienz und Investitionen der Wirtschaft gemacht – außer durch Subventionen der EU.

Der Vertrag lautet: ein 10 Milliarden-Euro-Kredit von Russland über 30 Jahre für zwei Reaktoren (2000 MW) mit Rückzahlung erst fällig 2023, wenn die neuen Reaktoren den Betrieb aufnehmen.

Probleme, Widersprüche:

• Mehrere Geheimabkommen: die LMP und einige NGOs gehen gegen Gesetzesentwürfe vor

• Wer wird die Energie kaufen, wenn alte und neue Reaktoren gemeinsam arbeiten?

• Umweltprobleme (Kühlung mit Donauwasser geplant, keine Kühltürme)

• Politische und Sicherheitskonsequenzen

• Und „last but not least”: atomarer Abfall.

Für den hochradioaktiven Abfall und den gebrauchten Kernbrennstoff ist ein Lager in Süd-Ungarn geplant. Dies ist ein halb-metamorphes Sedimentsandstein, ca. 8 km von der Stadt Pécs entfernt (150.000 Einwohner) und mit dem Projekt der Vergrößerung des AKWs Paks oder Paks2 verbunden. Die staatliche Gesellschaft „RHK“ (Radioactive Waste Management Company) ist für alle Art von radioaktivem Abfall verantwortlich. Die Lagerung von Abfall niedrigen und mittleren Grades ist relativ gut bekannt und reguliert. Dieselbe Firma macht die Forschungsarbeit für die Lagerstätte für Abfall hohen Grades in Südungarn, doch diese Arbeit und das Konzept dürften nicht klar sein. Das Regulierungsamt (Ungarische Atomenergiebehörde) und andere Behörden (die Umweltschutzbehörde ist in Ungarn tatsächlich schon „tot“) sind sehr passiv und von den politischen Interessen der Regierung abhängig.

Der Nationale Atom-Fonds ist „virtuelles“‘ Geld und abhängig von den budgetären Regierungsinteressen, ob es verfügbar ist oder auch nicht. Zum Beispiel konfiszierte die Regierung auch den privaten Pensionsfonds und wir fürchten, dass dasselbe auch mit dem Atomfonds passieren kann. Es gibt darüber Diskussionen, aber keine öffentliche Teilnahme und keine Information der Öffentlichkeit. Um es genauer zu sagen: der kalkulierte Geldbetrag wird kaum ausreichen.

Wie bereits erwähnt: Das geplante Endlager für Abfall hohen Grades (HLW) und Kernbrennstoff in Südungarn soll nahe der Stadt Pècs (150.000 Einwohner), in einer Entfernung von ca. 8 km errichtet werden. Konsultationstreffen wurden nur mit 8 kleinen Dörfern veranstaltet, nicht mit der Stadt! Die Ratsmitglieder der Stadt, die der Regierungspartei angehören, verhinderten die Einwendungen der Opposition und somit Verhandlungen mit der RHK-Gesellschaft. Letztens hat die LMP (zusammen mit einigen NGOs) ein erstes öffentliches Meeting mit der RHK Firma in Pècs veranstaltet.

Der Widerstand gegen Umweltangelegenheiten hat in Pécs Tradition. In den 90er-Jahren gab es einen Stopp eines Chemie-Abfalllagers und vor ca. 8 Jahren gab es eine aufsehenerregende Protestbewegung und ein Referendum gegen eine geplante NATO Radarstation, welche verhindert wurde. Nun müssen wir wieder eine Atmosphäre politischen Protests schaffen, um die Menschen wie vorher zu bewegen.

Weniger zeigen

Off